- ホーム

- カリキュラム

カリキュラム

4年間の学び(開講科目)

取得できる資格・免許

| 教員免許状 |

※小学校教職課程科目または中学校教職課程他教科科目の聴講も可能(履修制限有) |

|---|---|

| 諸資格・免許 |

|

授業ピックアップ

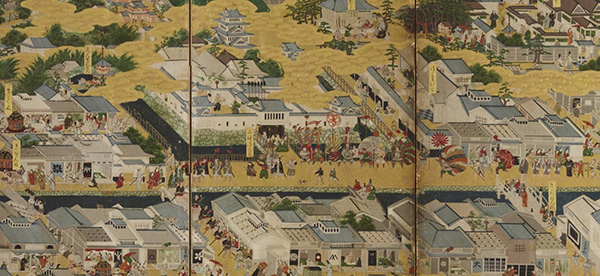

歴史文化資料論

歴史・文化研究の基礎となる資料を正しく読み解き、理解する能力を養成します。日本の歴史・文化を学ぶにあたって必要な、多様な資料にアプローチする方法を学びます。それぞれの資料が作成された背景などを踏まえ、歴史・文化について総合的に理解する力を体得することを目的としています。

洛中洛外図屏風(九州国立博物館・ColBaseより)

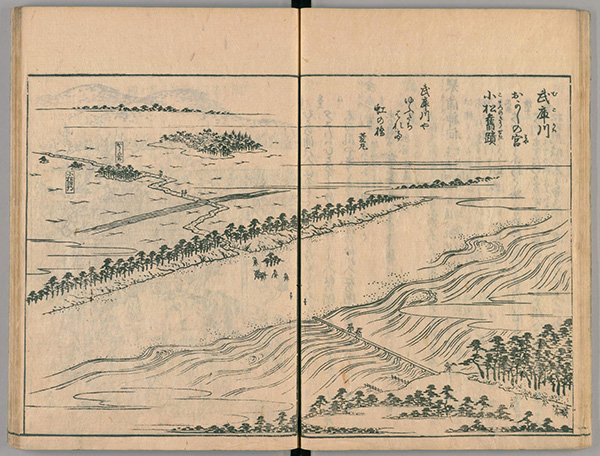

出版・メディアの文化史

書誌学的な出版の知識とともに、日本の出版文化の展開やメディアとしての役割について基礎的な知識を修得します。伝存する様々な出版物に親しみながら、素材や記載内容を観察し、史・資料として正確に分析、評価する能力を養います。また、出版・メディアが担ってきた情報伝達の機能とその享受の様相を考察することで、各時代の文化的特徴や史的展開についての理解を深めます。

「摂津名所図会11巻」(国立国会図書館デジタルコレクション)

地域文化フィールドワーク

武庫川女子大学は、大阪と神戸の間に立地しています。この阪神間地域に残る歴史の痕跡を調査し、それらを活用したまちづくりや地域の魅力発信の方法について、現地踏査や博物館展示見学などを通して実践的に考察します。

女性史概説

「女性史概説」では、日本史学における女性史研究とジェンダー史研究のそれぞれの意義を学びます。高等学校教科書の記述を、女性史あるいはジェンダー史の視点で読み替えていく作業を通じて、男性中心に記述されてきた歴史叙述に対して問題意識を持つ視点(ジェンダー視点)を獲得します。授業中ではグループワークにも取り組み、理解を深めます。

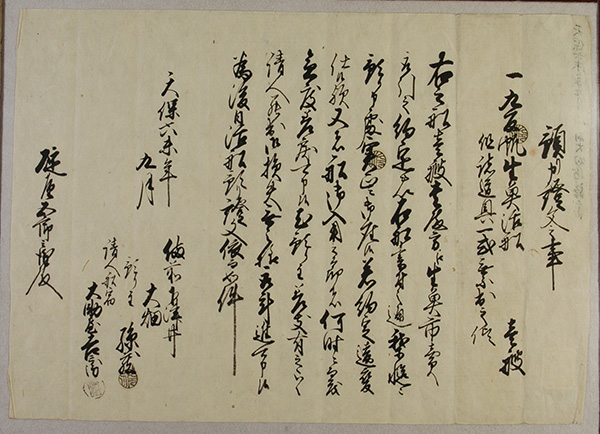

日本史史料を読む

歴史学とは、過去の出来事の実態を、様々な“痕跡”や“証拠”=歴史資料をもとに明らかにする学問です。「日本史史料を読む」では、そうした歴史資料のうち文字で書かれた記録=文献史料の解読や解釈を行います。科目は古代・中世・近世・近現代に分かれており、それぞれの時代を特徴づける文献史料を読み解きます。

尼崎市立歴史博物館”あまがさきアーカイブズ”所蔵

日本の祭礼 春夏秋冬

稲作と農耕儀礼、神事芸能との関係性を、近畿地方を中心に西日本各地の祭礼、具体的には、正月の来訪神、去来する神霊として田の神信仰に基づく御田植祭、祇園祭や天神祭等の除災の祭礼、華麗な飾りや芸能の祖先供養の祭、神々に芸能を奉納する秋祭りの神楽等について、映像と共に解説します。

地理と情報

地図は地理学では大変重要なツールであり、地形図などの既存の地図の種類、入手方法、読図の基礎等を修得する必要があります。地理学では現地調査や統計資料などをもとに空間的な分析を行ったり主題図を作成したりすることが求められるため、GIS(地理情報システム)の基礎的な利用法を学びます。

武庫川女子大学周辺(国土地理院撮影の空中写真・2021年撮影)

装いの日本文化

現代の生活でも欠かすことのできない、衣服・化粧・装身具を含む身体の装いの歴史を概説します。装いは生活を彩るため様々な工夫が積み重ねられ、現代の私たちをも魅了します。一方で、装いそのものが性別や社会的身分などを視覚的に示す時代も長く続きました。実物資料や絵画資料を通して、日本の装いについて考察します。

「打掛 紅綸子地松竹梅蓬莱文様」(京都国立博物館・ColBaseより)

歴史のなかの女性

歴史上の各時代を代表する女性を素材として取り上げ、それぞれの時代背景や社会の特質を踏まえつつ、そこで女性がどのような役割を果たしたのか、幅広い視点から検討を加えます。あわせて現代社会の女性の立場・境遇・考え方と比較を試み、女性として現代を生きる意味を考察します。

泣不動縁起(奈良国立博物館・ColBaseより)